何以应运而生

——兼论张裕钊书学之路的几个重要因素

时间:2023-11-10 16:13:10 来源:鄂州美术馆 作者:陈曾

美术馆开放时间为周二至周日(每周一闭馆,法定节假日除外)。 上午9:00-下午17:00(16:30观众停止入场,17:00闭馆)。

时间:2023-11-10 16:13:10 来源:鄂州美术馆 作者:陈曾

张裕钊(1823—1894)字方侯,又字廉卿,初号圃孙,又号濂亭,湖北武昌人。年二十四(1846),乡试获举。年二十八(1850),任内阁中书;两年后辞官南归。先后入胡林翼、曾国藩幕府参办文案,在曾门游学十余年,与黎庶昌、吴汝纶、薛福成并称为“曾门四子”。得益于曾国藩、李鸿章、荣禄等重臣的赏识与推荐,开始名山事业,历任武昌勺庭书院、金陵凤池书院、保定莲池书院、武昌江汉书院和经心书院、襄阳鹿门书院讲席。因他在书法上显得突出,遂以书名世。

张裕钊的书法造诣在当时就广受认可。《清国史·张裕钊传》曰:“尤工书法,力摹汉碑,师其笔意,自成一家,不作宋以后人姿态,得之者珍如异宝。”[1]《清史稿·文苑传》曰:“精八法,由魏、晋、六朝以上窥汉隶,临池之勤,亦未尝一日辍”[2]。清晚的书法理论家刘熙载评:“书法本朝一人耳”。[3]。易大庵说:“廉卿书确从汉碑之秀挺入手,如《孔宙》《曹全》之类,故转北魏真书,亦得健劲之气,方折处以《张猛龙》为多,惜稍迹象耳”,沈尹默赞其:“廉卿先生一代文宗,不薄书学,其结构虽随时尚,而笔致迥别,精心点画,多所创获,遂已有成,扬声奕世,可谓豪杰之才,出类拔俗者矣。”[4]。此外,现当代的马宗霍、于右任、启功、欧阳中石、陈方既等著名书法家,皆对张氏书法有着较高的评价或深入。关于其书风特征已有诸多论调,笔者更有志于溯源先生书学观的形成,在探索过程发现了几个重要影响因子:时代思潮、由学入书、师友圈,这三方面证明先生书法应运而生并成为时代经典的必然性。

一、时代思潮:破馆阁,立碑貌

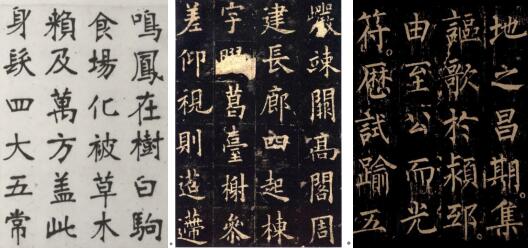

个人书风的变化离不开时代背景。张裕钊的青少年时期,正是碑学理论与碑派书法迅速壮大阶段,但仅限于学术界和书坛,尽管碑派人士中不乏有广泛社会影响力的达官显贵,仍不足以扭转广大学子学习馆阁体的社会风气。与绝大部分学子一样,张裕钊学书也是从传统帖学导入,学习范围包含二王、欧、颜、柳、米各家,积累了深厚的帖学根基,并写得一手整齐、严谨、标准的馆阁体书法。从早年所作的《小楷千字文》中可看到相关痕迹(图一):字势雍容稳健,趋近柳公权《神策军》的风格,又见欧阳询诸帖相似,《九成宫醴泉铭》的严谨峻峭,《皇甫诞》的险劲瘦硬,《化度寺》的法度森严,比比皆是。再看他平日书信中的行书用笔,圆转灵活,笔法细腻,遒美健秀有二王风神(图二),提按顿挫中飘逸超迈的气势、快刀斩乱麻的风格又似米芾(图三),如果没有扎实的帖学基础,是不可能达到的。

图一 张裕钊《千字文》、欧阳询《九成宫醴泉铭》、柳公权《神策军碑》

图一 张裕钊《千字文》、欧阳询《九成宫醴泉铭》、柳公权《神策军碑》

图二 张裕钊行书(左)与王羲之行书(右)比较

图二 张裕钊行书(左)与王羲之行书(右)比较

图三 张裕钊行书(左)与米芾行书(右)比较

图三 张裕钊行书(左)与米芾行书(右)比较

然而,经受碑学引领的时代风潮洗礼后,张裕钊抛弃了某些帖学习惯,代以诸多“古”意的新风格。首先是“篆分遗意”的笔法,下笔时寓以篆法,笔划两端“无垂不缩,无往不收”,中段中锋直书力送笔端,正是“中实”弥补画之“中截空怯”(图四)。撇、捺、钩处尽力舒展,将它写成丰富的线条,像是隶书介入的结果(图五)。其次,吸取了汉魏以来碑体的峻厚点画与奇逸意态,他的楷书点画厚峻犀利,雄奇角出,转折处外方内圆,全然与魏碑同属猛利一路;意态显然得意于汉魏六朝,神清气健、典雅肃穆似《礼器碑》,风骨内敛、峻利之风又似《张黑女墓志》,方劲雄奇、清俊劲爽近似《崔敬邕墓志》……康有为说他“意态逋峭特甚”,所言不虚。再是,唐楷方正平稳的架构与峻密的结体,张裕钊自小习欧楷,受此影响相当大,而欧书本就综合了众多北碑因素,无形之中给他创造了自唐而上溯魏晋南北朝的先天条件,在后天发育过程中对六朝碑版的结字规律有天然的熟悉感,精心取裁“斜画紧结”和“平画宽结”并加以整束,从而创造出融魏唐于一炉的碑学体格。最后,在创作技法上可能受过当朝包阮理论的启发,张裕钊强调用笔“名指得力,指能使转……指腕相应,五指齐力”,这是在身体力行碑派提倡的“指实”“回腕”“万毫齐力”,所以他的每一笔都有绵里裹铁、精气内敛的质感。在向碑体演进的同时,张裕钊也在思考开拓碑学书法的形式技巧,他喜用浓墨、宿墨,“入墨涩辣”时不惜枯渴飞白,宿墨点水时不在意“墨猪”成团,在强烈的布白反差间强化书写的凝重感,获得古碑碣的剥蚀意味与金石气息。凡此种种,可见,张裕钊对碑学理论十分信服,但他并非一味尊碑抑帖,而是以唐碑为体格,引入篆分笔意,取魏碑之骨法意态,矫正馆阁体、帖学之流弊,重构今体格局。

图四 邓石如、伊秉绶、张裕钊中锋用笔比较

图四 邓石如、伊秉绶、张裕钊中锋用笔比较

(左:邓石如 中:伊秉绶 右:张裕钊书体)

图五 汉隶与张裕钊书体的撇、捺、钩比较(上:汉隶 下:张裕钊书体)

图五 汉隶与张裕钊书体的撇、捺、钩比较(上:汉隶 下:张裕钊书体)

既然决意于仕途,那就无须精进朝廷认可的书体;选择以学问终其身,那就潜心学海,开拓新领域。由此,乘着帖学盛极而衰、碑学大势来袭的浪潮,张裕钊毅然从馆阁体和传统帖学藩篱中跳出来,一头扎进六朝碑版的实践热潮中。看似被动、恰是主动地适应“新”时代,张体书法才具备了应运而生的可能。

二、由学入书:以书养“书”

启功先生晚年评张裕钊:“故论其 (张裕钊)书法,宜以‘法’为主,以能‘应手’为务,此亦由于先生平昔躬亲历践,重在手上工夫,以心领而意会之,期于有得,无暇訾议其臧否,此实为朴学的工夫,亦即为义理功夫之所始,而有见于践行之大端者。……张先生对此,知必有其领悟率真之处,证以张先生诗文,便知其书法境界构成因素,多在于‘书外书’,而非限于‘书中书’之旨。”[5]以“法”为主,得益于以前的书学积累,他以唐楷的法度、秩序、力量、气势为风尚,从而形成一种法度森严、平正沉稳的庙堂之气(图六);“无暇警议其臧否”透露出张裕钊作字不在意外表好看与否,他更注重把握魏碑质朴稳健的精神风貌,用笔直来直去,没有过多装饰性技巧,显得质朴大方;启老赞其以朴学、义理养书“有见于践行之大端者”,张裕钊把书法当作一门崇高的学问来修行,他学习的不是单薄的文字技艺,而是以扎实学问根植其中的笔墨艺术,下笔便有一种博大的人文气息,正是“大端之象”,因此启老说他书法境界的构成“多在于‘书外书’”,可谓一语见地!张裕钊以学者身份进入这个领域,眼界高、悟性高,又笃精古文,凭借高深的修为能进行更广阔、更深入的探索,因此在结缘“刻石”书风后,他另辟蹊径,大胆创新,为“今体”注入生气,摆脱程式化书写。诚如启老所言,张裕钊书法境界之高得益于其朴学、义理等“书外书”的正向滋养。

图六 楷书作品(左:欧阳询《化度寺碑》 右:张裕钊《皇矣篇》)

图六 楷书作品(左:欧阳询《化度寺碑》 右:张裕钊《皇矣篇》)

实际上,张裕钊的家学背景和个人事业都与学问渊源厚重。他生于书礼世家,祖辈皆热心学问,其父张善准好读《困学纪闻》《日知录》二书,受家学浸染,先生精学朴学、义理,嗜好文事。因文风甚佳被曾国藩激赏邀入门下,由此结交了清季最负盛名的学术群体,与方宗诚、俞樾、王闿运等名儒宿学切磋交流,砥砺学问。曾氏推崇雄奇瑰玮的文风,便引导张裕钊参汉赋以救柔弱之短:“足下为古文,笔力稍患其弱。昔姚惜抱论古文之途,有得于阳与刚之美者,有得于阴与柔之美者,二端判分,画然不谋。……然柔和渊懿之中必有坚劲之质、雄直之气运乎其中,乃有以自立。足下气体近柔,望熟读扬、韩各文,而参以两汉古赋,以救其短,何如?”[6]张裕钊谨承恩师教诲,勤勉研习汉学文章,文风很快由柔弱变为雄奇。曾氏本人学兼汉宋,受此学术观的影响,张裕钊在经史、义理方面尤为奋进。一度痴迷于汉学,自作诗云:“晚学今耽小戴经”[7],还考订过《国语》、《国策》,自撰《左式服贾注考证》、《今文尚书考证》等汉学著作,开启名山事业后也是专讲经史、文章科目。《清国史》评其:“裕钊治经,不规规考据、词章,尤精义理。读书有得,朱墨烂然。偶有校勘,遂成定本。湖北江南书局官书,经裕钊校者,人争购之,比之鸿都石经”[8],以张裕钊的生平经历和传世诗文来看,他于学无所不窥,理学、经学素养甚深,并能力践其学。可以说,他终生所勤勉从事者,并非从文以求文,而是以学问植其根基,其书风庄重典雅、一派学者气象大抵缘出于此。

尽管张裕钊治学一向谦卑谨严,但对于书学有着与众不同且颇为自信的见解与认知。常与其古文高足贺涛谈论:“吾文不逮古人十一,而所书则独与古会,非唐后诸家所能到。然未尝轻以其法语人,恐其骇且怪也。”贺涛确实没感到惊骇,而且非常理解先生的看法,在《武昌张先生七十寿序》中详细揣测了先生由古文转向古法书法的缘由。大致有以下三层意义,其一,古文之法去古久远已失,即便才学之士穷其一生,也不能与古者的微浅简质朴之辞相比较,“惟书亦然”,古法书法比古文保存的古意更多;其二,“三代器物之铭,秦之刻石,皆古圣哲所为。汉、魏来名能书者,固犹得其神质。而乡里墓社之所称述,浮图、老子之所录记,苟被之金石,虽其义至浅,其语至陋,而古人为书遗意,往往有几微之存”[9],古法残存了古人遗绪;其三,“唐以后,其法浸失。仿古者至晋而止,不能上溯。又或杂以己见,转而相歧。其书愈工,其去古愈远”[10],有的仿古者止步于晋,有的仿古者又在学古过程中掺杂个人见解,走入歧路,越精工反而离古更远。在这里,我们清楚了张裕钊是在研究古文的过程中,对“古法”发生了浓厚的兴趣,毅然步上求古之路并“上溯于魏”。正是带着强烈的文化使命与学习动机让他一生汲古修行,文(诗)与书日进,陶养出高古浑穆的审美观念,进而落实到“寻古——仿古——融古”书法实践中,成为技法上的风格意识,即体现在日后成熟的书风上。

三、师友圈:高人引路,志同道合

张裕钊书风呈现显著的“古法”之渐或者说碑学特征是在曾国藩幕府时期,那么其书学观的形成必然少不了曾氏和其朋友圈的影响。

虽然曾国藩不以书誉世,但其在书法上用功甚深,且有不少高见,曾自述:“予论古文总须有倔强不驯之气,愈拗愈深之意,故于太史公外独取昌黎、半山两家,论诗亦取傲兀不群者,论字亦然,每蓄此意而不轻谈,近得何子贞,意见极相合,偶谈一二句,两人相视而笑”。[11]碑派大家何绍基不仅赞同,也发表过类似观点:“古人论书势者,曰‘雄强’,曰‘质厚’,曰‘使转纵横’,皆丈夫事也,(中略)今夫人克承家学写北碑,运腕擘窠,骎骎入古,余每观其书,未尝不叹所志之特、所趋之坚”,可见,二人同样重视书法中雄强之气的表达。但曾氏并不一味强调雄强,他主张:“作字之道,刚健、婀娜二者缺一不可。”辩证地将雄强与婀娜合二为一,这才符合儒家美学思想的本质是“中和”,具体表现为“静穆”“庙堂气”。以他流传至今的日记与家书为证,字字干净利落,沉雄俊秀,劲挺雅丽。他还认为:“思作书之道:寓沉雄于静穆之中,乃有深味。雄字须有长剑快戟、龙拿虎踞之象,锋芒森森,不可逼视者为正宗;不得以剑拔弩张四字相鄙,作一种乡愿字,名为含蓄深厚,举之无举,刺之无刺,终身无入处也。作古文、古诗亦然,做人之道亦然,治军亦然”,他将此观念由书法而推之古文、古诗、做人、治军的评价体系中,继而彰显到教育理念中,看曾国藩晚年作品,笔画刚健且柔中带刚,结字开张,雄奇亦不失淡远(图七)。因而,张裕钊的文章“寓雄奇于平淡,寓平淡于雄奇”,诗文沉郁又淡远,书法骨力雄强而庄重平和。

图七 曾国藩与张裕钊行楷比较(左:曾国藩 右:张裕钊)

图七 曾国藩与张裕钊行楷比较(左:曾国藩 右:张裕钊)

曾国藩博览群“书”,自述从“古法二祖(王羲之、王献之)六家(欧阳询、虞世南、褚遂良、李邕、柳公权、黄庭坚)”到“时贤一石(刘石)二水(李春湖、程春海)”足见其对书艺之痴迷。为满足自身的书艺追求,他的幕府广纳艺文人才,其中就有莫友芝、俞樾、王闽运等擅写篆、隶、魏碑的书法大家,他们普遍具有一定的鉴藏、摹勒碑帖的能力,闲暇之余曾国藩常与他们鉴赏碑帖,切磋书艺。从游其中,敏而好学的张裕钊有机会亲眼目睹古碑遗存和学者们的访碑成果,法书世界豁然开朗!自此以后,他对碑版的索取一发不可收拾,自唐上溯六朝,“集碑之成”融古出新。具体讲来,笔画瘦劲取法《礼器碑》,此碑用笔细劲而不纤弱,笔笔送到底,收笔时借笔毫弹性迅速回收,强调运腕发挥,才能笔势开张、万毫齐力,摹写时正须以他的实践心得“发锋远,收锋急,指腕相应,五指齐力”为指导;气势沉着痛快有《张猛龙碑》的影子,此碑运笔斩钉截铁,方棱危峭,有一种雄强凝重的效果;意态逋峭可能出于《崔敬邕墓志》,此碑笔触圆浑,曲折有致,纤细有力与粗重明快同行,整体形态严谨而又不失活泼。诸如以上,可以看出先生潜心六朝碑版,凡能所用共收其腕底之下,并能聚众美合而成一种“专学六朝而面目全非”的碑学风貌。

作为一个烙印了鲜明时代特征的书法家,他在时代潮流中由帖转碑,自唐上溯更久远的历史探寻古典“基因”,以“融古为我”的美学精神高度,将古典活化为经典,不止熔炼了“杰出”的碑体功夫,更呈现了“特立”的时代风格,其艺术经典性无愧是时代杰出特立的文化创造!

[1] (清)刘承幹著.清国史.嘉业堂抄本 全14册[M].北京:中华书局,1993.06.第741页

[2] (民国)赵尔巽等撰.清史稿 448-491 卷[M].北京:中华书局,1977.08(2020年7月重印).第13442页

[3] 柴汝新主编. 莲池书院研究[M].保定:河北大学出版社,2012.01.第311页

[4] 康有为著.《广艺舟双楫注·余论第十九》,崔尔平校注,上海:上海书画出版社,2006.01.第186页。

[5] 闻钧天著.张裕钊年谱及书文探讨[M].武汉:湖北美术出版社,1988.06.第42页

[6] (清)曾国藩著.曾国藩全集(修订版)第23册[M].长沙:岳麓书院,2012,第124页

[7] 张裕钊著.王达敏校点.张裕钊诗文集[M].上海:上海古籍出版社,2007.10.第285页

[8] 同[1]

[9] 张裕钊著.王达敏校点.张裕钊诗文集[M].上海:上海古籍出版社,2007.10.第564页

[10] 张裕钊著.王达敏校点.张裕钊诗文集[M].上海:上海古籍出版社,2007.10.第564、565页

[11] 曾国藩.道光二十三年正月十七日致弟书.曾文正公家训[G].近代中国史料丛刊续集:第一辑.台北:文海出版社,1974:19158.